@zifeng328573112

2021-05-18T01:59:14.000000Z

字数 10674

阅读 313

Android初中级面试题集锦(2021最新总结)

- Android初中级面试题集锦(2021最新总结)

- Java

- Android

- 5.Handler机制的原理与RXJava有什么区别?

- 6.广播有几种创建方式,有什么区别?

- 7.Android的数据存储方式有哪些?

- 8.服务的启动方式和对应的生命周期以及区别?

- 9.线程间通信有哪些方式?

- 10.进程间通信有哪些方式

- 11.描述一下ANR错误,哪些情况会发生,如何避免?

- 12.横竖屏切换activity生命周期?

- 13.你对设计模式的理解,简单说几种?

- 14.Android动画有几类,它们的特点和区别是什么?

- 15.平时开发中设计到哪些性能优化,你是从哪些地方来优化,你是通过什么工具来分析的?

- 16.你对主件开发,模块开发了解多少?模块之间怎么进行通讯,数据传输?

- 17.简单描述一下你对Gradle的理解

- 18.MVC与MVP的区别?

- 19.使用RXjava时,你是如何对它进行生命周期管理?

- 20.Lru算法的原理?

- 21.冒泡、选择、快排有没有相似之处?简单说一下他们的原理?

- 22.自定义View需要用到哪些方法,各自的作用?

- 23.事件分发机制的原理(点击上层如何传递给下层)?

- 24.JVM和DVM有什么区别,以及ART垃圾回收机制?

- 25.IntentService和Service有什么区别?

- 26.Service和线程的区别,我们为什么不用service代替线程,相应在什么情况下使用?

- 27. OOA(面向对象分析)、OOD(面向对象设计)、OOP(面向对象语言)基本原理

- 28.当调用摄像机的时候怎么保存当前activity的状态?

- 29.Activity与Fragment之间通信

Java

1.java中equals和==的区别

- 基本数据类型==比较的是值,非基本数据类型==比较的是内存地址

- equals比较的是内存地址

2.String、StringBuffer、StringBuilder的区别(运行速度:StringBuilder>StringBuffer>String)

- String:字符串常量, 每次修改都相当于生成一个新的对象,所以不适合经常变更值的场景

- StringBuffer:字符串变量,线程安全适用于多线程

- StringBuilder:字符串变量,线程不安全适用于单线程,效率略快于StringBuffer

备注:

速度上面String不断的复制和更改是创建不同的对象来进行操作,这里涉及到GC垃圾回收机制,会影响速度;而StringBuffer和StringBuilder则处理同一个对象不存在JVM的GC回收。

线程安全与否:如果一个StringBuffer对象在字符串缓冲区被多个线程使用时,StringBuffer中很多方法可以带有synchronized关键字,所以可以保证线程是安全的,但StringBuilder的方法则没有该关键字,所以不能保证线程安全,不能同步的问题。所以如果要进行的操作是多线程的,那么就要使用StringBuffer,但是在单线程的情况下,还是建议使用速度比较快的StringBuilder。

3.java8新特性有哪些?

- Lamabda表达式

- 接口的默认方法和静态方法

- 重复注解

- 方法引用

- 更好的类型推断

- 拓宽注解的应用场景

- 访问局部变量

- Filter过滤

- Stream接口

- sort排序

- Map映射

- DataApi等等

4.说说你对JVM的理解

Android

5.Handler机制的原理与RXJava有什么区别?

- RxJava线程切换更方便(直接可以切换子线程和UI线程),Handler需要在子线程去发送消息,在主线程去接受消息然后才能改变UI。

- RxJava是观察者模式,Handler是消息队列用的是双向链表。

6.广播有几种创建方式,有什么区别?

广播的注册有两种形式,一种是在应用程序的代码上注册,

注册:registerReceiver(receiver,filter)

取消注册:unregisterReceiver(receiver)另一种方形式则是在注册表androidmanifest.xml当中注册,

<receiver><intent-filter><action android:name = "android.intent.action.PICK"/></intent-filter></receiver>

- 两种注册广播形式的区别/优缺点主要是,

①前一种为非常驻型注册,跟随生命周期变化,及Activity不可见时取消注册。不过当BroadcastReceiver(receiver)需要更新UI的时候,一般会采用该注册广播的方法;

②后一种为常驻行注册,简单的说就是即使关闭了应用程序,后台接收到消息通知,照样可以唤醒应用当中的响应程序。

7.Android的数据存储方式有哪些?

- Sharedpreferences(适合轻量级数据存储,采用XML键值对的形式存储到本地,只能运用于一个App内)

- 文件存储

- SQLite数据库存储

- ContentProvider

- 网络存储

8.服务的启动方式和对应的生命周期以及区别?

startService(onCreate-onStartCommand-onDestory)

服务与启动者没有必然联系,启动者销毁,服务也可以存在;除非主动调用StopService方法来停止服务。

bindService(onCreate-onBind-onUnbind-onDestory)

服务与启动者相互关联,启动者销毁,那么服务也会跟着销毁;比如activityA中bind服务,然后activityB中也在使用该服务,一旦activityA销毁那么服务也会销毁,这个时候activityB中服务也就没用了,除非再bind一次。

startService之后再bindService这样避免宿主死亡之后service跟着被销毁。

9.线程间通信有哪些方式?

- 接口

- Handler

- 观察者模式(EventBus)

- Android使用RunonUiThread可以切换到主线程

- AsyncTask

- BroadCast

- SharedPreferences

10.进程间通信有哪些方式

- Intent,访问其他程序的Activity或者调用系统电话、短信

- Content Provider,多个App共享数据

- AIDL(Android Interface Define Language)服务,客户端定义接口暴露给服务端使用

- BroadCast

- Socket

11.描述一下ANR错误,哪些情况会发生,如何避免?

- activity 按键或触摸事件在5s无响应,broadcast receiver 10s内无法做出回应,service20s内无法处理完成;都会导致应用无响应。(在主线程做耗时操作都会导致ANR)。

避免:

1.不要在主线程做耗时操作(数据库查询,网络操作,大量数据存储,图片的切割等)。

2.不要在广播内做耗时操作,如果非要,那么请通过Service新起线程来进行耗时操作。

12.横竖屏切换activity生命周期?

AndroidManifest.xml不设置Activity的android:configChanges时,切屏会重新调用各个生命周期,切横屏时会执行一次,切竖屏时会执行两次。生命周期如下:

onSaveInstanceState-onPause-onStop-onDestory-onCreate-onStart-onRestoreInstanceState-onResume

设置Activity的android:configChanges="orientation"时,切屏还是会重新调用各个生命周期,切横、竖屏时只会执行一次。生命周期如下:

onSaveInstanceState-onPause-onStop-onDestory-onCreate-onStart-onRestoreInstanceState-onResume

设置Activity的android:configChanges="orientation|keyboardHidden"时,切屏不会重新调用各个生命周期,只会执行onConfigurationChanged方法。

13.你对设计模式的理解,简单说几种?

一共23种,随便说几种就行,然后一般会问一些互相之间的区别啊,使用它们的好处之类的。

- Builder模式(方便维护,使用者可以不用清楚内部构成情况就能直接调用方法;比如系统弹窗)

- 观察者模式(被观察者与观察者,只要有订阅关系,当被观察者发生改变时,就能通知观察者们;比如Event )

- 单例模式(一个进程/项目中只存在1个实例,为了节约内存资源)

- 工厂模式

14.Android动画有几类,它们的特点和区别是什么?

Android3.0之前2种动画,3.0之后3种动画

帧动画(Frame Animation):类似于一帧帧图片组成的电影,xml中多张图片组成,在UI线程中播放这个xml形成的动画。

补间动画(Tweened Animation):补间动画分为四种形式,分别是 alpha(淡入淡出),translate(位移),scale(缩放大小),rotate(旋转)。补间动画的实现,一般会采用xml 文件的形式;当然也可以用Java代码直接实现。

属性动画(Property Animation):这是3.0之后加入的动画,为了弥补前面两种动画的不足。属性动画可以实现很多数学函数的路径动画。属性动画的运行机制是通过不断地对值进行操作来实现的,而初始值和结束值之间的动画过渡就是由ValueAnimator这个类来负责计算的。它的内部使用一种时间循环的机制来计算值与值之间的动画过渡,我们只需要将初始值和结束值提供给ValueAnimator,并且告诉它动画所需运行的时长,那么ValueAnimator就会自动帮我们完成从初始值平滑地过渡到结束值这样的效果。除此之外,ValueAnimator还负责管理动画的播放次数、播放模式、以及对动画设置监听器等。

15.平时开发中设计到哪些性能优化,你是从哪些地方来优化,你是通过什么工具来分析的?

- 笼统的说:就是让App反应更快,使用更稳,流量、电量更省,apk更小。

- 具体的说:省电优化、内存优化、网络优化、图片优化、UI优化。

- 更快:使用时避免出现卡顿,响应速度快,减少用户等待的时间,满足用户期望。

UI优化:

(1)减少层级,合理使用 RelativeLayout 和 LinerLayout,合理使用Merge,Include。

(2)提高显示速度,使用 ViewStub,它是一个看不见的、不占布局位置、占用资源非常小的视图对象。

(3)布局复用,可以通过标签来提高复用。

(4)尽可能少用wrap_content,wrap_content 会增加布局 measure 时计算成本,在已知宽高为固定值时,不用wrap_content 。

(5)删除控件中无用的属性。

更稳:减低 Crash 率和 ANR 率,不要在用户使用过程中崩溃和无响应。

(1)增加相应的判断,以及异常处理。

(2)避免在主线程做耗时操作。

更省:节省流量和耗电,节约内存,减少用户使用成本,避免使用时导致手机发烫。

耗电分析工具:Battery Historian

(1)避免浮点运算。

(2)根据客户端图片的大小要求叫UI做相应大小的图提供给服务器,避免过大消耗更多流量和电量。

(3)不用的广播,服务记得及时关闭。

内存分析工具:Memory Monitor

(1)对象引用:强引用、软引用、弱引用、虚引用四种引用类型,根据业务需求合理使用不同,选择不同的引用类型。

(2)减少不必要的内存开销:注意自动装箱,增加内存复用,比如有效利用系统自带的资源、视图复用、对象池、Bitmap对象的复用。

(3)使用最优的数据类型:比如针对数据类容器结构,可以使用ArrayMap数据结构,避免使用枚举类型,使用缓存Lrucache等。

(4)图片内存优化:点9图减少图片大小以及可以设置位图规格,根据采样因子做压缩,用一些图片缓存方式对图片进行管理等。

更小:安装包小可以降低用户的安装成本。

(1)做混淆优化代码。

(2)删除无用的代码及图片相应的本地库。

(3)Lint优化。

(4)zip压缩。

16.你对主件开发,模块开发了解多少?模块之间怎么进行通讯,数据传输?

17.简单描述一下你对Gradle的理解

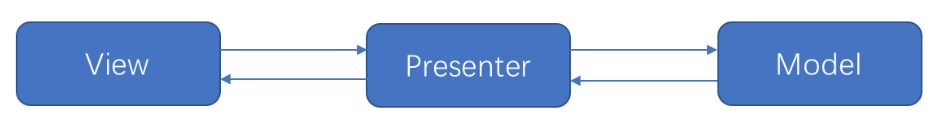

18.MVC与MVP的区别?

MVC:Model(数据模型)、View(视图)、(Controller)控制器(activity或者fragment),View将操作反馈给Activity,Activitiy去获取数据,数据通过观察者模式刷新给View。循环依赖

1.Activity(Fragment)重,很难单元测试。

2.View和Model耦合严重。

MVP:Model(模型层)、View、Presenter(接口,Model和View交互的桥梁),View将操作给Presenter,Presenter去获取数据,数据获取好了返回给Presenter,Presenter去刷新View。PV,PM双向依赖

1.如果功能复杂,Presenter接口爆炸(界面的操作更新UI都必须配合Presenter的接口来操作)。

2.Activity需要重写很多接口方法来更新UI。

3.Model和View不直接进行交互,达到解耦效果。

19.使用RXjava时,你是如何对它进行生命周期管理?

20.Lru算法的原理?

21.冒泡、选择、快排有没有相似之处?简单说一下他们的原理?

- 冒泡:(原理看水桶里面的泡泡,从下到上冒泡,每次确定一个最大的泡到最上面)

/*** 冒泡排序 从小到大* 每次冒泡出相对最大的数到相对最后面*/public static void bubbleSort(int[] data) {if (data == null) throw new IllegalArgumentException("data can't be null");if (data.length < 2) return;//外层循环data.length-1次for (int i = 0; i < data.length - 1; i++) {//内层循环每次选择一个最大的数冒泡到最后 循环次数每次都会少1次直到外层循环完毕data.length-i-1for (int j = 0; j < data.length - i - 1; j++) {if (data[j] > data[j + 1]) {int temp = data[j];data[j] = data[j + 1];data[j + 1] = temp;}}System.out.println(i + "冒泡排序:" + Arrays.toString(data));}System.out.println("冒泡排序:" + Arrays.toString(data));}

- 选择:(选择第i个数依次与后面的数进行比较得到相对最小的数来替换第i个数)

/*** 选择排序 从小到大* 每次选出一个相对较小的排前面*/public static void selectSort(int[] data) {if (data == null) throw new IllegalArgumentException("data can't be null");if (data.length < 2) {return;}//循环次数data.length-1for (int i = 0; i < data.length - 1; i++) {int index = i;//每次选择第i个数依次和后面的数进行比较,谁小谁变成第i个数;循环次数也是data.length-i-1for (int j = i; j < data.length - 1; j++) {if (data[index] > data[j]) {index = j;}}if (i != index) {int temp = data[index];data[index] = data[i];data[i] = temp;}System.out.println(index + "选择排序:" + Arrays.toString(data));}System.out.println("选择排序:" + Arrays.toString(data));}

- 快排 :几个字说不清楚,给个链接https://blog.csdn.net/crazy_rain/article/details/1572080

/*** 快速排序实现** @param array* @param low* @param high*/public static void quickSort(int array[], int low, int high) {if (low < high) {int pivot = partition(array, low, high);quickSort(array, low, pivot - 1);quickSort(array, pivot + 1, high);System.out.println(pivot);}}/*** @param array 待排序数组* @param low 数组下标下界* @param high 数组下标上界* @return pivot**/public static int partition(int array[], int low, int high) {//当前位置为第一个元素所在位置int p_pos = low;//采用第一个元素为轴int pivot = array[p_pos];for (int i = low + 1; i <= high; i++) {if (array[i] < pivot) {p_pos++;swap(array, p_pos, i);}}swap(array, low, p_pos);return p_pos;}/*** 交换指定数组a的两个变量的值** @param a 数组应用* @param i 数组下标* @param j 数组下标**/public static void swap(int a[], int i, int j) {if (i == j) return;int tmp = a[i];a[i] = a[j];a[j] = tmp;}

22.自定义View需要用到哪些方法,各自的作用?

- onMeasure 测量 https://www.jianshu.com/p/1dab927b2f36

- onLayout 计算位置(布局) https://www.jianshu.com/p/158736a2549d

- onDraw 绘制 https://www.jianshu.com/p/95afeb7c8335

23.事件分发机制的原理(点击上层如何传递给下层)?

https://www.jianshu.com/p/e99b5e8bd67b

注:

- 仔细看的话,图分为3层,从上往下依次是Activity、ViewGroup、View

- 事件从左上角那个白色箭头开始,由Activity的dispatchTouchEvent做分发

- 箭头的上面字代表方法返回值,(return true、return false、return super.xxxxx(),super 的意思是调用父类实现。

- dispatchTouchEvent和 onTouchEvent的框里有个【true---->消费】的字,表示的意思是如果方法返回true,那么代表事件就此消费,不会继续往别的地方传了,事件终止。

- 目前所有的图的事件是针对ACTION_DOWN的,对于ACTION_MOVE和ACTION_UP我们最后做分析。

- 之前图中的Activity 的dispatchTouchEvent 有误(图已修复),只有return super.dispatchTouchEvent(ev) 才是往下走,返回true 或者 false 事件就被消费了(终止传递)。

24.JVM和DVM有什么区别,以及ART垃圾回收机制?

基于不同位置

Dalvik:基于寄存器,编译和运行都会快一些

JVM: 基于栈, 编译和运行都会慢些字节码的区别

Dalvik: 执行.dex格式的字节码,是对.class文件进行压缩后产生的,文件变小

JVM: 执行.class格式的字节码运行环境的区别

Dalvik : 一个应用启动都运行一个单独的虚拟机运行在一个单独的进程中

JVM: 只能运行一个实例, 也就是所有应用都运行在同一个JVM中

但是在Android4.4引入了ART,也是 Android 5.0 及更高版本的默认 Android 运行时。目前google已经不再维护和发布dalvik(DVM)。

ART GC 与 Dalvik 的主要区别在于 ART GC 引入了移动垃圾回收器。使用移动 GC 的目的在于通过堆压缩来减少后台应用使用的内存。目前,触发堆压缩的事件是 ActivityManager 进程状态的改变。当应用转到后台运行时,它会通知 ART 已进入不再“感知”卡顿的进程状态。此时 ART 会进行一些操作(例如,压缩和监视器压缩),从而导致应用线程长时间暂停。目前正在使用的两个移动 GC 是同构空间压缩和半空间压缩。

与 Dalvik 相比,暂停次数从 2 次减少到 1 次。Dalvik 的第一次暂停主要是为了进行根标记,而这个动作在 ART中已经是让线程自己去标记,然后马上恢复运行,这样就减少了一次暂停。

与 Dalvik 类似,ART GC 在清除过程开始之前也会暂停 1 次。两者在这方面的主要差异在于:在此暂停期间,某些 Dalvik 环节在 ART 中并发进行。这些环节包括 java.lang.ref.Reference 处理、系统弱清除(例如,jni 弱全局等)、重新标记非线程根和卡片预清理。在 ART 暂停期间仍进行的阶段包括扫描脏卡片以及重新标记线程根,这些操作有助于缩短暂停时间。

相对于 Dalvik,ART GC 改进的最后一个方面是粘性 CMS 回收器增加了 GC 吞吐量。不同于普通的分代 GC,粘性 CMS 不移动。系统会将年轻对象保存在一个分配堆栈(基本上是 java.lang.Object 数组)中,而非为其设置一个专属区域。这样可以避免移动所需的对象以维持低暂停次数,但缺点是容易在堆栈中加入大量复杂对象图像而使堆栈变长

最后说一下回收机制:

- 先回收与其他Activity 或Service/Intent Receiver 无关的进程(即优先回收独立的Activity)因此建议,我们的一些(耗时)后台操作,最好是作成Service的形式

- 不可见(处于Stopped状态的)Activity

- Service进程(除非真的没有内存可用时会被销毁)

- 非活动的可见的(Paused状态的)Activity

- 当前正在运行(Active/Running状态的)Activity

25.IntentService和Service有什么区别?

Service不是独立的进程,也不是独立的线程,它是依赖于应用程序的主线程(比喻成没有界面的activity),也就是说,在更多时候不建议在Service中编写耗时的逻辑和操作,否则会引起ANR。

IntentService是Service的子类,IntentService在执行onCreate操作的时候,内部开了一个线程,去你执行你的耗时操作。通过Handler looper message的方式实现了一个多线程的操作,同时耗时操作也可以被这个线程管理和执行,同时不会产生ANR的情况。

26.Service和线程的区别,我们为什么不用service代替线程,相应在什么情况下使用?

Service:service是android的一种机制,对应的service是运行在主线程上的,它是由系统进程托管。他们之间的通信类似于client和server,是一种轻量级的ipc通信,这种通信的载体是binder,它是在linux层交换信息的一种ipc。

线程:线程是程序执行的最小单元,它是分配CPU的基本单位。可以用线程来执行一些异步的操作。

区别:Thread 的运行是独立于 Activity 的,也就是说当一个 Activity 被 finish 之后,如果你没有主动停止 Thread 或者 Thread 里的 run 方法没有执行完毕的话,Thread 也会一直执行。因此这里会出现一个问题:当 Activity 被 finish 之后,你不再持有该 Thread 的引用。另一方面,你没有办法在不同的 Activity 中对同一 Thread 进行控制;而Service则可以被多个activity共用(当然你也可以说我可以在服务里面新起线程这样不就可以被多个activity共用了,其实这样的本质还是共用的服务而不是线程)。

我们不用服务替代线程是因为:服务(子类IntentService则是在内部添加了子线程)也是运行在主线程上面,而不是子线程,相当于你还是需要新起线程来完成相应的操作,这又是何苦啦;并且一个类里面需要多线程操作的情况,服务是不是显得很无力。各有各的优点,下面来看使用情况。

使用情况:

- 在应用中,如果是长时间的在后台运行,而且不需要交互的情况下,使用服务。

同样是在后台运行,不需要交互的情况下,如果只是完成某个任务,之后就不需要运行,而且可能是多个任务,不需要长时间运行的情况下使用线程。 - 如果任务占用CPU时间多,资源大的情况下,要使用线程。

- 一般我们做下载任务都是在服务里面新起线程做异步任务来操作,或者直接使用IntentService。

27. OOA(面向对象分析)、OOD(面向对象设计)、OOP(面向对象语言)基本原理

28.当调用摄像机的时候怎么保存当前activity的状态?

- 为了防止在调用相机的时候,当前activity被系统kill(比如内存不够时,系统会自动销毁非可见的处于onPause或onStop状态的activity),我们需要 覆写 onSaveInstanceState方法,保存当前activity的状态变量值。

29.Activity与Fragment之间通信

- Handler

- 广播

- 接口

- EventBus