@report

2016-07-05T03:10:51.000000Z

字数 3633

阅读 446

《疯狂自传播》思维记录

瞎写写

11.29 听道明寺《疯狂自传播》思维记录

- 世界在变化,思维方式需要变化,这是理解一切的前提条件

世界在发生着深刻的变化,可以简单分为三个阶段:旧时代:渠道思维时代——>互联网1.0时代:产品为王时代——>互联网2.0:自传播化产品时代

旧时代:渠道思维时代

这是最经常使用的一种时代思维,特点是把传播推广细分为一个个渠道去做,通过占领了渠道即占领了用户。就像一条条水管,把所有水管都通上水,水就能通向任何地方。

互联网1.0时代:产品为王思维时代

这个时代是以互联网的诞生为标志,特点是互联网的一切产品都以解决核心需求或者痛点为出发点。创造了从0到1的过程。这些需求和痛点往大了说有社交需求,信息搜索需求,购物需求。往小了说有听音乐的需求,有看网络小说的需求等等。这种思维方式讲究一切以用户为中心的产品设计,围绕如何提高用户体验进行产品的探索。

互联网2.0:产品自传播化思维时代

这个时代应该是以移动互联网的爆发为标志,一台手机等于一个网络,移动互联网的爆发让信息的传递更简单高效,让人与人的沟通更无拘无束。尤其以推特,新浪微博的诞生,彻底颠覆了传统媒体的存在,变成人人皆媒体,人人皆渠道。与此同时,产生了两个问题:互联网的痛点越来越少,而用户可获取的信息(或者就是APP)却越来越多。如何在这一多一少之间让自己的产品流行起来,如魔漫,如足迹,是所有互联网人都面对的问题。因此产品自传播化的思维就是在产品从0到1的整个过程里,融入营销的理念,而不是等到产品出来后再考虑推广和营销。让产品从第一步就有营销的基因。

- 信息传播发生变化

Social:

消费者随时随地地连结,形成信息分享零成本,彼此之间影响力大大提升。

Media:

每个消费者都成为独立媒体源,可以随时随地发起信息传播与观点。

注:这点很好理解,移动互联网时代,每个人有了手机就是一个信息节点,通过人这个信息节点,可以全面辐射到身边所有人,过去纸媒,电视台,杂志垄断信息节点的时代已经一去不复返,人人都是记者,人人都是读者。所以,互联网特别是社交媒体改变了人类信息的传播方式,改变了传媒结构,产生了很多新兴商业模式。

- 社交媒体重塑商业模式

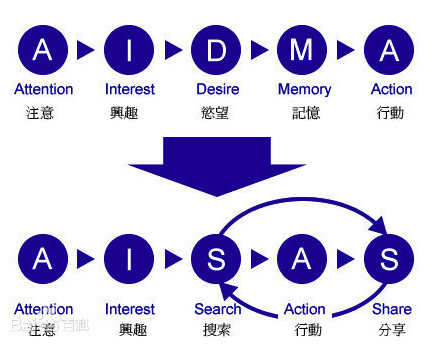

社交媒体如何重塑商业模式,基本可以由一张图看出:

上图模型叫AIDMA模型,

该理论认为,消费者从接触到信息到最后达成购买,会经历这5个阶段:

A:Attention(引起注意)——花哨的名片、提包上绣着广告词等被经常采用的引起注意的方法

I:Interest (引起兴趣)——一般使用的方法是精制的彩色目录、有关商品的新闻简报加以剪贴。

D:Desire(唤起欲望)——推销茶叶的要随时准备茶具,给顾客沏上一杯香气扑鼻的浓茶,顾客一品茶香体会茶的美味,就会产生购买欲。推销房子的,要带顾客参观房子。餐馆的入口处要陈列色香味具全的精制样品,让顾客倍感商品的魅力,就能唤起他的购买欲。

M:Memory(留下记忆)—— 一位成功的推销员说:“每次我在宣传自己公司的产品时,总是拿着别公司的产品目录,一一加以详细说明比较。因为如果总是说自己的产品有多好多好,顾客对你不相信。反而想多了解一下其他公司的产品,而如果你先提出其他公司的产品,顾客反而会认定你自己的产品。”

A:Action(购买行动)——从引起注意到付诸购买的整个销售过程,推销员必须始终信心十足。过分自信也会引起顾客的反感,以为你在说大话、吹牛皮。从而不信任你的话。

下图模型叫做AISAS模型,

该理论认为,营销方式正从传统的AIDMA营销法则(Attention 注意Interest 兴趣 Desire 欲望 Memory 记忆 Action 行动)逐渐向含有网络特质的AISAS发展。

Attention——引起注意

Interest——引起兴趣

Search——进行搜索

Action——购买行动

Share——人人分享

AISAS的前两个阶段和AIDMA模型相同,但在第三个阶段S为Search,即主动进行信息的搜索,第四个阶段为A,即达成购买行为,最后一个阶段S为Share,即分享,将购买心得和其他人进行分享。这一学说,更加准确的概括了在网络条件下,消费者获得信息,分享信息的能力。

- 碎片化传播现状

移动互联网的流行让信息产生和传播更快,形成了极度碎片化的环境,用户普遍承受信息过载。

注由于信息过载,所以给用户带来了记忆负担,用户的记忆负担可以理解为,每天或主动或被动的接受大量信息,让用户的记忆产生了“抗体”,由此这个时代进入了“没有消息才是最大的坏消息”的状态。

而由于用户信息过载,用户记忆疲惫,导致现在传播呈现几个特点:

简单尖锐的信息被记住,复杂信息被抛弃;

每个领域只有少数品牌被记住和传播,没有声音就会迅速被遗忘;

正常的声音根本没人愿意听;

越想传播,越难传播;

也因此,哈佛商业评论提出:“传统营销已死”的观点。论据为:

品牌不再可控;

媒体全面碎片化噪音化;

营销ROI越来越低;

消费者对营销变得不信任;

碎片化传播对用户的影响

由于移动互联网的带来了过去没有的碎片化生活,对人从根本上产生了深刻的影响。人需要不断根据环境反馈修正自身的位置,而碎片化传播带来的反馈使认知产生混乱,让用户无所适从,从而形成了原子化人格。

社会学研究表明,如果一个人处在一个熟悉的环境当中,周围都是熟人、朋友,他的行为就会倾向于循规蹈矩,而如果一个人到了一个陌生的地方,周围全是陌生人,他就会倾向于失去行为约束,处在一种学术上叫“失范”的状态。而当用户在碎片化的时代,频繁的切换自己的状态游走是真实熟悉的现实环境和虚拟的非真实环境,人就会处在一种原子化的、孤立的状态,非常容易表现出某种暴虐的倾向,并长期地积压了大量的不满情绪。

所以原子化的特点是:

孤独——不断寻找虚幻的社群存在感;

自我表达——时刻渴望被关注和认同;

分裂人格——一方面营造虚构的自我,一方面活在真实的世界,一旦分辨不清就会产生情绪波动;

- 碎片化环境下的传播策略

客观存在的现象是:

开放平台活跃度降低:微博日渐式微;

私密平台活跃度极高:微信QQ垄断社交流量;(私密社交的流行造成无法集中人为刻意引发关注,比如过去买下几个微博大V就可以在微博刷屏,但是在朋友圈和QQ空间就不行。)

营销渠道和用户兴趣都产生明显的碎片化趋势,由此带来到处都是用户,到处都是渠道;

解决的策略:

理解“人性是产品与传播的关键”

人性是人类进化过程中形成的天性,人性一旦形成,禁不起考验,很容易触发。

社交本能是人性第一大天性

社交本能:进化决定了人类总是倾向与更优秀的繁殖

生物界的一切努力都是为了争夺交配优先权。

整个社会仍然是原始部落结构的延续:国家,公司,家庭

人类存在一些本能,源自更好的生存和进化,这些本能有:

人类永远害怕被孤立

看见优秀的异性就兴奋

渴望与优秀的人产生连接

推导出人类的五大分享动机:人类通过分享低成本拓展了社交范围,社会化营销就是利用人类的分享动机帮助品牌传递信息。

标榜自我:为了吸引优秀的同伴,人类养成了炫耀的习惯

正确正面的理解炫耀,炫耀是人性的需要,人类炫耀就是为了不被孤立,为了标榜自己的价值,以此既吸引别人与之连接,也争取和更优秀的人取得连接。

例如:朋友圈的嗮美食,嗮旅游等等行为

维持关系:人类通过分享谈资维护社交关系,刷存在感。

- 人与人的交流,本质上是故事的交流。我有一个故事想告诉你,你有一个故事想告诉我,频繁的分享故事会增进感情。

自利利他:给别人提供有价值的信息以获得认同,维护自己的社交地位。

这一点需要从第三方的角度来理解。比如,为分享一个滴滴红包给朋友,是分享了一种有价值的福利给朋友。但是我不会分享滴滴红包给一个刚认识的人或者是商业合作伙伴,因为我不想以此消息骚扰他并让他感觉我是贪图小便宜的人。

自利和利他需要结合具体场景,具体目标用户来应用,比如上面的例子,同一种红包对不同的人会有不同的分享欲望。

呼叫同盟:人们不断的发声以求周围的人加入自己的阵营。

呼叫同盟其实也可以理解为寻找认同,在社交中,最怕的就是由于与周围的人格格不入而被孤立。

呼叫同盟对有些人来说,还是为了获得阵营中的话语权,由此进入自利的阶段。

释放情绪:人类一旦产生情绪就通过分享行为获得释放。

比如愤怒,人肉就是典型的因愤怒而分享的行为。愤怒还会触发一些其他行为,比如曾经很火的支持拐卖儿童枪毙的活动。

女性群体有些特殊,她们更多的会有恐惧情绪。比如一些养生或者其他的惊恐类新闻常常是女性在传播。这是因为女性相比男性,抗压能力更弱,安全感更差。

利用更多人性

原欲:七宗罪——性欲、食欲、贪婪、懒惰、嫉妒、愤怒

孤独,不安全感

多巴胺依赖

- 当大脑遇见

针对线上分享:让信息进入主流社交链条

建立传播圈层

第一圈层:即至少要有第一批传播的种子用户,让这些用户进行第一次传播

第二圈层:找到目标用户里的关键用户,他们往往拥有一定威信,或者作为节点连接的其他用户更多。维护好这些人的关系,继而进行信任传播

第三圈层:能反馈结果的用户,根本这些人的反馈优化改进传播的信息。