@report

2017-03-03T13:01:42.000000Z

字数 11712

阅读 749

学了这9课,你还不懂教会历史,就算我输

未分类

https://www.cccf.tv/SundaySchool/Class1.htm

http://cclw.net/book/TheChurchInHistory/html/chapter02.html

http://www.pcchong.com/mydictionary1/special/historyofchristianity2.htm

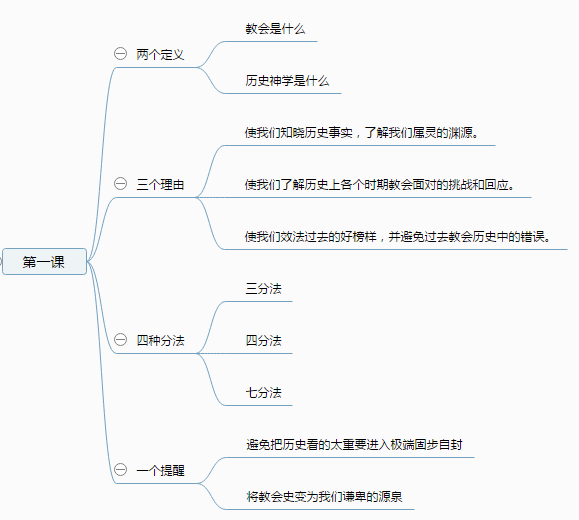

第一课

两个定义:

- 教会

- 教会的希腊文为εκκλησία(ekklesia),由二个字所组成:ek,意出来,kaleo,意呼召。第一次在《圣经》的记载中,耶稣基督是这样说:“我还告诉你,你是彼得,我要把我的教会建造在这磐石上;阴间的权柄,不能胜过他。(《马太福音16:18》)”他用这个词来称呼一群属于他的人。圣经指出,耶稣就是教会的头,即首领;教会是基督的身体。所谓教会,不是用来形容宗教组织或团体的辞汇,不局限于某个时间某个地方某群人,更不是指“教堂”,而是从创世之初到末日来临被神选召跟从基督耶稣的所有人。

- 历史神学

- 历史神学可以分为两个层面:

历史神学是要研究“教会的历史”。了解过去的两千年,在教会里发生过一些什么事情,有哪一些历史人物出现过﹔这些人物和事件,带来了怎样的影响。这一方面的研究是属于比较资料性的研究。研究教会的历史,是要提供一个背景,好叫我们在探讨、了解我们信仰内容的历史发展的时候,有一个清楚的历史背景,在这个历史发生过的事情,也就是在教会历史的基础上去探讨、思想我们的信仰、我们的神学。

历史神学是要研究“神学的历史”,也就是我们的信仰在历史当中所流传、整理、传播的过程。在我们研究神学历史时,首先可以从每一个时代的思想特征在着手,也就是说,思想一下早期教会的信徒到底相信些什么,是什么因素使得他们有所认定。如三位一体、基督的神人二性等,这些在我们今天的信仰里面很肯定的结论,过去的人是如何在一番挣扎、讨论后得出结论来的。并且,早期的教会,他们是怎么样看这些问题,这就叫做“神学思想史”,简单的说,当我们以不同的年代去探讨在过去那个特殊的年代里,信仰、神学思想的不同特征,这就是“神学思想史”的研究了。其次,我们可从不同的时代,如何个别的去了解同一个课题,然后我们综合各个不同的时代对这一课题的研究和了解,这就叫做“教义发展史”。简单的说当我们来综合各个不同的时代来看待信仰的发展过程,这就是“教义发展史”的研究。

三个理由————为什么要学教会历史?

当我们成为基督徒的时候,我们就进入了历史、成为了历史的一部分。我们的信仰是一个完整的世界图景和解决其中问题的方法。这世界不仅是指自然世界,也包括我们的历史世界。我们的信仰以历史的样子出现并通过记忆代代相传。当以色列人对这些历史记忆的解释以文本的形式稳定下来的时候,就形成了以色列人的《圣经》,也就是《圣经》的《旧约》。当使徒对耶稣的记忆,以及使徒们对信仰生活的解释以文本的形式稳定下来的时候,就形成了基督教的《新约》。因此,《圣经》可以说是这些追随上帝之人的信仰历史结晶。所以学习教会历史的原因有以下几点:

- 使我们知晓历史事实,了解我们属灵的渊源。

- 使我们了解历史上各个时期教会面对的挑战和回应。

- 使我们效法过去的好榜样,并避免过去教会历史中的错误。

四种分类————教会历史的分法

研究历史的一个重要方法,就是把历史分成不同的时期,不同的阶段。这样能帮助我们更加容易掌握教会发展过程的概念。对于教会史一般有以下几种分法。

(一)三分法──将教会的二千年历史分为三个时期:

1、古代教会 公元后30年-590年

2、中世纪教会 公元后590年-1517年

3、近世纪教会 公元后1517-现在

在古代中,基督教会开始创立,并且它的影响力已经扩张到了文明世界的各部分。“希罗文化”曾盛极一时。后因蛮族入侵而灭没于当时的狂流之中。这些蛮族于公元后476年,即世界史初期终结之时,倾覆了西罗马帝国。在教会历史中却以公元后590年,即大贵格利就职教皇为中世纪的分水岭。大贵格利所处的时代乃划分新制度与旧制度的时代。他是末一个罗马主教和第一个中世纪教皇。

中世纪之所以得名,是因为它的年代上的地位介于古代与近代之间。它是希罗文化与条顿拉丁文化之间的一个过渡时期,这个时期决定了西方的将来。在中世纪的初期内,因有蛮族侵入带来了破坏,所以这时期常被称为黑暗时期。然而因基督教、希腊、罗马和条顿,这几种因素之混合,却渐渐产生了一种新文化,这种新文化乃是在旧文化毁灭之后慢慢兴起的。这种新的条顿拉丁文化,曾经过数世纪之久,才达到成熟之期。拉丁精神在文艺复兴之际已达到成熟的境界,而条顿精神则于改教运动中自觉其已达成熟之境而得到解放。

正当西方文化达到了成熟之境的时候,新大陆被发现了。在路德钉95条纲领于威登堡教堂大门之前25年,哥伦布(Columbus)到了美洲。从1840年以后,外国人民之移居美国比条顿民族进入旧罗马帝国之运动还要快。故此把近世纪教会史分为两大部分是很自然的:第一为旧大陆的教会,第二为新大陆的教会。

(二)四分法──将教会的2000年历史分为四个时期:

1、早期教会(初期教会) 公元后30年-590年

2、中古时期 公元后590年-1517年

3、改教时期(复原时期) 公元后1517年-1648年

4、近代时期(现代教会) 公元后1648年-至今

1517 年,马丁路德公布了“95条”纲领,正式开始“宗教改革”(又称“信仰复原”)。宗教改革是一场大运动,大约维持了一百年,到了1618年有了一个初步的定论﹔可是接着发生了“三十年战争”,而且这场战争是与宗教改革有关的。所以宗教改革时期就定在这个三十年战争结束的时候,即1648年。

1648年以后,历史一般认为人类进入了“现代”的时期。所以教会的第四个时期,称之为近代时期的教会。

(三)七分法

根据启示录的七教会连同主耶稣教导的“天国的七大比喻”将教会史分为七个时期。

教会的时期(公元) 对应的七教会(启2-3章) 对应的七比喻(太13章)

使徒时期(33/100) 以弗所教会──以弗所:“可爱、放松”之意 撒种的比喻

逼迫时期(100/312) 士每拿教会──士每拿:“苦” 之意 稗子的比喻

国教时期(312/590) 别迦摩教会──别迦摩:“成婚,高楼”之意 芥菜种的比喻

教皇时期(590/1517) 推雅推喇教会──推雅推喇:“女子” 之意 面酵的比喻

复原时期(1517/1648) 撒狄教会──撒狄:“重新、恢复或宝石” 之意 宝贝的比喻

复兴时期(1648/-) 非拉铁非教会──非拉铁非:“弟兄相爱” 之意 珠子的比喻

多元化时期(1910/-) 老底嘉教会──老底嘉:“民主” 之意 撒网的比喻

七分法中,前面的时间分法其历史性与四分法中提到的一致。关于第七个时期的开始时间,在不同的书中有不同的分法,本课程之所以将1910年作为多元化时期的开始,是在于这一年举行了着名的联合会议,并由此开始了全球教会的联合之路,之后的联合大部分成了以新派神学为主流的行动。

一个提醒

虽然基督教是充满了历史事实的宗教,我们的信仰所宣讲的信息是关乎在历史时空中曾经发生过的事件的信息,我们的焦点是耶稣基督的道成肉身、死亡与复活等历史事件。但是也有的时候,我们会把历史看得太重要,或者把历史的地位抬得太高。威斯敏斯特神学院的教会历史教授卡尔•楚曼这样描述两种极端:

一个极端是偶像化一切新的、有意思的东西,忽视和不尊重所有的传统;另一个极端是过度地怀旧,把传统和过去的岁月当作偶像。这两者都在消解福音的力量,第一个极端把教会当作是一个飘来飘去的无政府主义小船,每个主日都在重新发明基督教,并且随时都准备好被一个极具魅力的领袖所颠覆以更好地展示肌肉;第二个极端把教会牢牢地捆绑在过去的战车上,领袖们只会赞扬过去,而不会对传统做出建设性的批判。

所以学习教会历史应当是使我们谦卑,是鼓励我们、装备我们更好地传福音和服事基督。在这点上,希望大家务必不要落入极端,我们希望通过本课程的学习,成为我们谦卑的源泉,提醒我们,我们并不是处在一个封闭隔绝的历史时空中,我们可以从过去学习到很多伟大的功课。

开启本课知识图谱

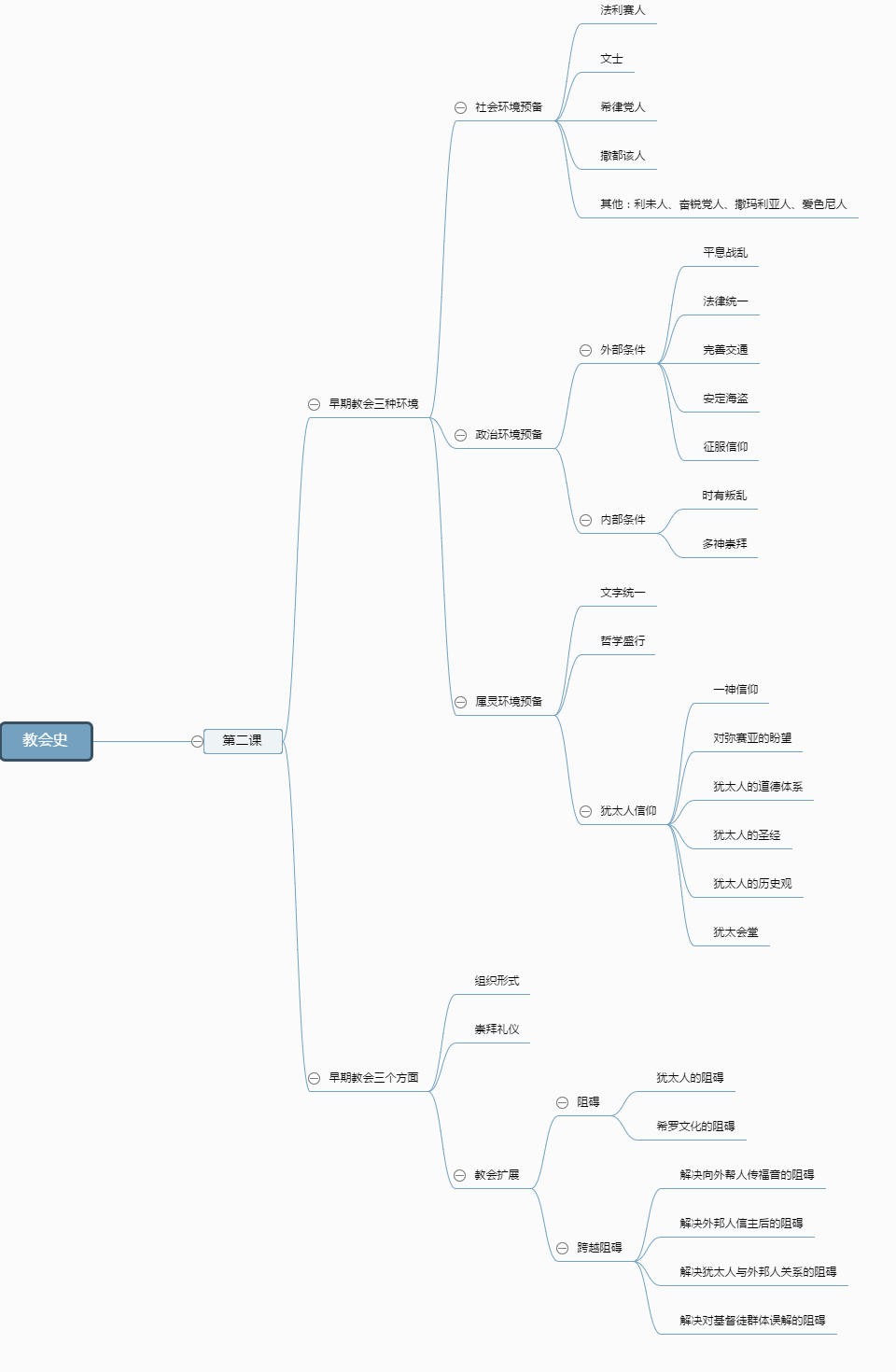

第二课

早期教会三种环境

圣经说:「及至时候满足,神就差遣他的儿子……」(加4:4),这句话清楚说明神预备了有形的环境来迎接他儿子的降世,以完成救赎大工。理解初期教会所处的环境,从中领受神在其中的预备,将帮助我们更好的理解初期教会历史。

社会环境预备

无论从哪个角度来看,基督教都是从犹太教中派生出来的,早期的基督徒也都认识到这一点,同意他们和犹太教之间有紧密的连结。他们读的是同样的圣经,他们宣称敬拜的是同一位神——创造和治理天地的耶和华。耶稣在一个犹太人的家庭中长大,他所教导和实践的也都是犹太教教导和实践的。所以最早的时候,基督徒们都参加圣殿的敬拜、守犹太教的安息日,也看自己是好犹太教徒,唯一和其他犹太教徒不同的是,他们相信耶稣就是犹太人所等候的弥赛亚。

但是在当时,犹太人存在不同的几个群体,他们在宗教信念和生活方式乃至社会阶层上都有所不同。

法利赛人

这个词最初的意思可能是分别开来的人、详细解释律法(上帝通过摩西传给犹太人的盟约性规条)的人。法利赛人遵守并传递古代流传下来的口传传统,认为它们与《圣经》前五卷书(“摩西五经”,亦称为《妥拉》)相似,是摩西流传下来的。他们穷尽各种可能,努力使人们能在生活的各个方面获得可靠的律法指导,谨守奉行,以保持信仰精神,在犹太人中深受爱戴。与耶稣大约同时代的犹太历史学家约瑟夫斯称他们为“最重要的教派”“最准确诠释律法的人”。他们在遵守信仰传统方面,比一般人更为严谨,他们的解释和习俗甚至会影响到撒都该人等其他社会群体。

因为宗教上的虔敬,法利赛人在政治上似乎比较激进,并不在乎谁来统治,而更看重他们能否按照律法来敬拜上帝。他们为了驱逐他们认为不合格的大祭司亚历山大·亚尼亚斯(Alexander Jannaeus),甚至不惜向叙利亚人底米丢三世(Demetrius Ⅲ)求助。文士

这个时期的文士指一群妥拉教师。法利赛人之所以得名,更多地在于他们的信仰理解。文士则是因为职业。多数文士都是法利赛人,或者是祭司,或者是撒都该人,但法利赛人不都是文士。《旧约》曾提到,文士“热心研究法律、先知及别的祖传文献”。其他一些典籍里也说到,文士们在宗教法庭上作出判决,将《妥拉》教授给学生,解释《妥拉》并加以运用。在一定程度上,耶稣也做了一些文士的工作,尽管是在不同的层次上。- 希律党人(Herodians)

他们是耶稣生活的那个时代的王希律(Herod Antipas)的支持者。他们得名于其政治倾向。从一些文献的细节推测,他们起初可能与撒都该人没有关联,但后来因政治观点相近,双方常联合行动。 - 撒都该人(Sadducees)

他们的名字,很有可能与他们的祖先和职业相关。从他们的名字来看,意思是指撒督家族的子孙。撒督(Zadok)是大卫王时期的一个祭司长。自所罗门王之后,他们家族一直做祭司到公元前2世纪。以斯拉也被称为撒督的后裔。在第二圣殿时期,他们积极参加马加比起义(Maccabee' s Revolt),争取信仰和政治上的独立,是哈斯摩尼王朝(Hasmonean Dynasty)的主要拥护者。在政治上几经沉浮后,撒都该人在公元1世纪,成为犹太议会的主要成员。总体来看,他们出身较高,地位显赫,政治上倾向于与现政权合作,信仰上尊奉《摩西五经》,反对口传传统,也不相信复活和天使。

另外还有祭司和辅助祭祀活动的利未人、不惜暴力抗争以争取信仰纯洁和民族独立的奋锐党人(Zealots)、居住在犹大北方自认为是以色列人的撒玛利亚人(Samaritans)、侨居在各地的犹太人社群,还有一些遁世隐居以恪守律法的爱色尼人(Essenes),等等。他们构成了基督宗教最初出现时的社会环境

政治环境预备

外部条件

- 罗马人平息了多年蛮族间的争战,代之以和平的气息。

- 罗马人有很好的法律系统,使人们有合一感。

罗马的法律强调个人的尊严和每个人都应享有罗马公民的公平的权利,以及这法律倾向于报不同民族融入同一个政体,成为迎接一个宣扬合一,对罪的审判和救赎的福音的基础。 - 罗马人建设了伟大的桥梁与公路网,使旅行者的足迹可以踏遍当日的“世界”。

- 罗马军队安定了海盗出没的海域,使旅行和贸易成为通行之事,也保护了它的臣民。

- 罗马人的征服,使许多人失去了对他们的神的信仰。

内部条件

虽然在这两百年间罗马没有外部威胁,但是仍然有内部的危机。基督降生的时候,罗马帝国正在经历一些内部的危机。罗马的殖民地常常发生反对罗马统治的叛乱,犹太人当中小规模的叛乱更是频繁发生。为了维护帝国的尊严和秩序,罗马的地方官对于潜在的叛乱总是充满警觉。

罗马的官方宗教是多神崇拜。罗马人相信,每样东西都由神支配,宗教的目的是获得神协助和垂怜。用祈祷和奉献来博取神的好感,往往在专为某些特定的神所设立的寺庙里进行,并由祭司主持。每当罗马征服一片新的领土,他们就会把当地宗教所敬拜的神纳入帝国的宗教。当国家的权力扩张到一定地步的时候,对皇帝的敬拜也成为了官方宗教的一部分。

属灵环境预备

不仅有形的世界环境给教会有利的条件,连属灵与知识的环境也为宣教工作做了周全的预备。

希腊文是当时帝国通用的语言

从亚历山大大帝后(338-146BC),他的士兵和希利尼(Hellenistic)商人把经典的希腊文改变后带到地中海世界, Koine,白话希腊语,意为“交通”或“交接”。Koine成为新约圣经的用语,当时通用的旧约希腊文译本,即七十士译本(Septuagint),也是亚历山大的犹太学者翻成这种语言的。希腊哲学摧毁了过去的宗教,为基督教的传播作了预备

希腊将它的文化传遍了近东地区,也以它的文明“征服”了罗马帝国。希腊哲学使许多人对他们所认识的神只产生怀疑,以致逐渐将各种神秘怪异的活动视为神话及传说。民间的神只早已名誉扫地,但罗马官方仍然鼓励这种地方性的宗教,主要是利用宗教来减少平民的造反。至于罗马的国家宗教,则纯以政治为目的,并不能为烦乱的心灵提供真实的安宁。这一切带给人类的,不过是道德的真空,并不能造福世界。犹太人在宗教上的贡献

- 一神信仰

- 对弥赛亚的盼望

值得注意的是,当时犹太人观念中的弥赛亚更多的是一位军事领袖,要把犹太人从罗马人统治下拯救出来。其实旧约给人看见的是一位将要带来公义给世界的弥赛亚。 - 犹太的道德体系

- 犹太人的圣经

- 犹太历史哲学(历史是有意义的)

犹太人反对那种把历史看成是一连串无意义的事件以直线或周而复始的方式前进的看法。他们认为历史是直线的,在其中那位创造历史的全能神会胜过人类的失败,而把人类最终带入一个黄金时代。 - 犹太会堂

犹太会堂提供了早期教会聚会的场所。许多皈依犹太教的外邦人也在其中信主。

在这种情况下,福音带着平安的应许来到世上。它应许人罪得赦兔、担重担的得安息、在基督里有确据、赦宥、生命与救赎。这真是打入人心的大好信息,而这“时候的满足”,也使真道的快速传播成为可能。

早期教会三个方面

五旬节圣灵降临,标志着一个新时代的开始,教会的诞生。福音带着圣灵的大能迅速传开,当天就有三千人归主。耶路撒冷的基督徒团体发展很快,不久就有加利利和犹太的居民,还有流散在外的犹太人,甚至一些希伯来祭司也参加进来。这个基督徒团体很早就采用了“教会”这一名称。教会这个词在使徒书信中,已经包含两层含义。首先是指具体某个地方的基督徒团体,如保罗问候的在百基拉和亚居拉“家中的教会”(罗16:3-5),他致信的“在哥林多神的教会”(林前1:2)等。其次也常常指普世的或者叫大公的教会(Catholic Church),如说到“教会是他的(基督的)身体”,显然指的是全体的联合的独一的教会。

教会此词的希腊文意为“召出来的聚集”。不过,原先的意义似乎不仅仅是“聚集”,还用以区别那些承认耶稣为基督的会众与那些不承认这一点的犹太人。并且这个词也和它在《旧约》中的用法有联系。在七十士译本中,它被用来指以色列全体人民是上帝所呼召的会众。

早期教会的组织形式

耶路撒冷教会组织形式简单,起初以彼得为首,约翰居次,其余使徒和他们结成一团。由于本地信徒和讲希腊文的犹太信徒之间因为供应问题发生矛盾,故指定了一个七人委员会,被视为执事团的起源,但更可能是长老制的开始。不久在保罗组织的教会中就有“长老”出现(徒14:23)。早期教会的崇拜礼仪

《使徒行传》来看,初期教会使徒们仍然恪守犹太教的律法,在安息日去圣殿或会堂礼拜,并在此传扬基督的福音,与犹太人辩论信仰的真理(徒18:4)。同时,这些早期的会众,也会在七日的头一日(星期天)聚会,这一日也被称为主日,以纪念耶稣基督的复活。

早期教会主日聚会崇拜礼仪的基本形式分为两部分举行,首先是祷告与教导,然后是擘饼礼和爱筵(agape)。

擘饼礼也称为圣餐礼、感恩祭,是早期基督教团体从一开始就举行的,模仿耶稣受难前最后晚餐的感恩祭献。一直到现在,圣餐礼仍然是基督宗教各个分支最为隆重的圣礼和一切信仰生活的中心。

大约1世纪末,爱筵与擘饼礼分开。爱筵在圣餐之后。信徒团契收集了信徒们的奉献,大多为食物,然后聚集众人共同用餐。在耶路撒冷的早期教会团体大概每天都有感恩的圣餐礼,因此每天也都有爱筵。不过,几乎从一开始,爱筵就存在着纪律问题。使徒保罗在《哥林多前书》11章20节中批评了爱筵的一些不良现象。此后,不断有教父批评爱筵的混乱。到公元4世纪的时候,一系列的教会会议正式禁止爱筵。目前,在一些少数教派里有模仿爱筵的类似仪式。早期教会的扩展

随着福音的传扬,教会的地理位置的影响,自然的形成初期教会的三大宣教中心。其一为耶路撒冷,其二为安提阿,其三为以弗所。首先以耶路撒冷为中心面向犹太人传福音,然后神藉安提阿教会打发保罗、巴拿巴开始外邦的福音传扬﹔后来随着以弗所的崛起,因着当地地理位置的特殊性,(有说“到达以弗所即到达全世界”)和以弗所教会的神学信仰基础,以弗所遂成为宣教的中心,老年的约翰也在此度过晚年。福音在使徒时期先后以这三处为据点在罗马帝国里以一股势不可挡的力量向前推进。

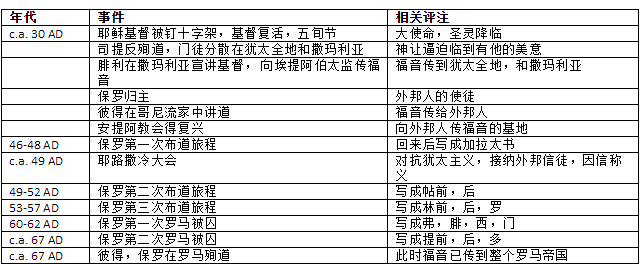

(此处补充保罗的几次传道)

即便如此,在早期教会福音扩展的过程里,开始在犹太人中的传扬问题还没怎么显明。因为他们信耶稣不需有太大的变化,甚至他们可以保留他们的传统。但当福音传到外邦,并且福音的群体中外邦人中越来越多时,一些问题就出来了。甚至这些问题一度成为福音的拦阻。- 犹太教的阻碍──向犹太人传福音的困难

其中当保罗专向外邦人传福音后,另外一个问题就出现了,犹太人与外邦人的区别在哪里。犹太人向来引以自豪的民族优越性何在呢?上千年来他们认定的遵行律法者必蒙福,而今却是行为无益,全赖于信心之道。而且虽然使徒们一再强调耶稣已复活,而且有相当的証据表明耶稣是真实的复活,然而官方的报道一直是认定耶稣没有复活﹔再加上耶稣曾活生生的生活在他们中间,现在他死了之后却要他们相信他就是他们所盼望的基督、弥赛亚,这一切都使得犹太人在接受福音的事上产生一定的阻碍。

因着这些的阻碍,犹太人在福音上表现出很强的反抗心理。他们多次攻击传福音的人,(如保罗的第二次布道旅程)故意在会堂的聚会里编造一些亵渎耶稣基督的话﹔而且中间一些信了耶稣的犹太人因对因信称义和律法之间的关系的误解产生了一个异端思想──律法派。甚至到后来,基督徒与犹太人之间产生一些误会,并演变成一个相当严重的对立。 - 希罗文化的阻碍──向外邦人传福音的困难

- 文化差异带来的理解困难

由于整个罗马帝国里使用的是希罗文化(就是希腊与罗马的混合文化),犹太人是罗马帝国时在的一个民族,犹太人所住的地区只是罗马帝国里面一个小小的边缘地区,犹太人的风俗及他们的宗教也只是罗马帝国里众多宗教之中的一个。因此大部份的外邦人,他们对旧约的了解可以说是很肤浅的。这样势必为福音的传扬带来困难。如传福音时提到耶稣是弥赛亚,这个对犹太人相当熟悉的名词,外邦人根本听不懂。 - 文化差异带来的生活差异

外邦人的生活习惯与犹太人相去甚远。犹太人的生活(如食物……)要求很严格,外邦人就会比较开放。犹太人的生活基本上有旧约的圣经为准则,而外邦人则比较随意。到底外邦人信了耶稣之后,在生活形态上是否也要彷效犹太人呢?如果一定要彷效犹太人,不单这些外邦信徒自己会觉得很困难。如让一个成长信徒受割礼、又有很多不能作的事……其它未信的外邦人因此就会感到很奇怪。原来那个一样生活的族人怎么忽然变成这个样子,甚至会产生一些负面的影响。

如1:原来人家里有奴隶,只要他信耶稣就和主人一样成为神的儿女。结果一些人就误会,觉得基督教只是在宣扬一些制造社会混乱的人。

如2:无论男女都可以信耶稣,成为神的儿女。在当时保守的社会里,女人的地位比较低,当基督徒男男女女在一起聚集时,外邦人可能会有一些误会,认为基督徒是一个不道德的群体。

再者,随着外邦的信徒越来越多,教会是否可由外邦人来领导。为什么领导权要在犹太人身上,结果这些磨擦就带来了一些问题。

- 文化差异带来的理解困难

阻碍的跨越

- 架设福音桥梁──解决向外邦人传福音的困难

虽然外邦福音的开拓直接面向外邦人有一些困难,但神已预备了一批人,作为福音的桥梁。其一为犹太移民,他们早前因各种原因,散居在帝国的各处角落,并且在各地保持了原有的信仰,又与当地人建立了友谊。因此保罗在布道时往往先去犹太人会堂,以他们为起点,先向他们传福音,再通过他们将福音传给当地的外邦人。

其二是虔诚人──这些虔诚人是外邦人中因不满希腊的神话而请求或归入犹太教的人。他们有着一定的旧约背景,与犹太人一样盼望弥赛亚。他们也成为外邦福音的桥梁。 - 耶路撒冷大会──解决外邦人信主后的生活方式的问题

时间:公元49年秋天,保罗第一次旅行布道回来后

起因:安提阿教会出现的混乱,引发外邦人是否要守律法的条规

结果:定规四条禁戒:“禁戒偶像的污秽和奸淫,并勒死的牲畜和血”。

影响:可以看作基督宗教历史上的第一次公会议,也是后来历代公会议的雏形,此后外邦教会皆大欢喜,基督宗教在成长为普世宗教的道路上,开始面对以希腊-罗马文化为代表的更广阔的人类文化。- 彼此接纳──解决犹太人与外邦人之间的关系问题

不管是从哪种因素而来的阻碍,他们都凭着基督里的爱彼此接纳、勇敢的去突破。

彼此接纳也是今天传福音时解决一些民俗问题的作法。 - 基督徒的见证——解决对基督徒群体误解的阻碍

使徒时期教会的扩展除了这些外在的客观因素之外,重要的因素就是教会的本身表现。当时教会信徒所表达出来的见证,包括爱心、平等、合一勇敢等方面的都是另人羡慕的。甚至于外邦人为他们的行为所折服,为他们起一个独特的名字──基督徒。这种美好的见証,就使得教会产生一种内在的生命力,吸引了许多人来听从耶稣基督的福音。

正因为这样的见証和众同工的投入,使得使徒时期教会大得复兴,在不到一百年的时间里,差不多传遍了帝国的每个角落。

- 架设福音桥梁──解决向外邦人传福音的困难

- 犹太教的阻碍──向犹太人传福音的困难

开启知识图谱

补充故事

影响基督教思想的希腊文化

希腊哲学可分为两个时期:古典时期(Classical)和希利尼(Hellenistic). 影响基督教思想的主要不是古典哲学而是希利尼哲学。希利尼哲学主要有两大宗派:- 以彼古罗主义(Epicureanism):

也称为“享乐主义派”,因教主以彼古罗(Epicurus, 342-271BC)创始“人存在之目的为及时行乐”的学说。他虽相信有神,但却是多神论者,而他相信这些神在天上都是“寻乐者”,与地上的人不二样。对宗教之事,他虽有一套理论(如灵魂会死,是物质生命的一部分等),实际上他是无神论的享乐主义者。以彼古罗派因为论到要“及时行乐”,后又被称为“纵欲派”或“行乐主义派”(Hedonism)。

但是,关于以彼古罗,我们要澄清一点,他并不是我们所通常想到的纵欲主义者(或许后来的以彼古罗派的人有如此的)。事实上,以彼古罗学者是经验论者,依靠感觉经验汲取知识。 他们认为要衡量一件行动或事物的价值,要根据它们所带来的是快乐或痛苦来判定。但其实以彼古罗是弃绝贪吃狂饮的行为的。 他认为短暂的欢乐可能带来持久的痛苦,但有些痛苦是与人有益的。他视快乐为一种人生品质,并非一连串刺激。因此,他所寻求的,称为福乐更恰当。以彼古罗以经验为依归,鼓励节制,宁静,友谊和简朴的生活。他避免大吃大喝,性的激情,和争斗。事实上,他的目的在于避免痛苦,并非寻求乐趣。 - 斯多亚主义(Stoicism):

也称为“禁欲派”或“自满主义派“,因教主仙奴(Zeno, 公元前340年-265年)为一严格的道德修养家,他教导人生之目的不在乎享受,而在乎伦理和宗教信仰的双重观念下培养“无求”的心。人生之路能否安稳渡过全在乎有无单纯而洁美之智慧和道德,故此他的思想是古代伦理学中极高贵的。不过仙奴的宗教观与以彼古罗大致一样,他相信多神,及神是物质世界的一部分。结果,他与以彼古罗派之差只是他有较为崇高之人生目标及伦理观念而已。仙奴常在雅典的“画廊”(Stoa)中教导人,故名“斯多亚”派或“画廊”派。

- 以彼古罗主义(Epicureanism):

关于罗马帝国的历史,一些基本的了解如下。

罗马建城约在公元前八世纪(公元六世纪Scythian的修道院长Dionysius Exiguus定罗马建城754年为公元元年)。约在公元前510年左右,罗马和周围城邦建立了共和国。该犹斯·犹理乌斯·恺撒(Gaius Julius Caesar, c.a. 102-44BC)年青时受贵族共和派的排挤,于是站在民主派一边,他在高卢(Gaul)任省长时(58-49BC),训练起一支自己的军队;公元前49恺撒回意大利统一了罗马;公元前44恺撒被贵族共和派残余分子刺杀,他的嗣子,他姐姐的孙子该犹斯·犹理乌斯·恺撒·屋大维安弩斯(Gaius Julius Caesar Octavius, 63BC-14AD),即奥古斯都(Augustus, 意为sacred or revered),在恺撒奠立的基础上,彻底完成了把奴隶制的罗马共和国改建成帝国的任务。

下图为了部分早期教会时的罗马皇帝(27BC-192AD)和他们的一些事迹及评注。耶路撒冷会议

会议大约发生在公元49或50年。起因是安提阿教会出现的混乱。因为有从耶路撒冷来的访问者断言:“你们若不按摩西的规条受割礼,不能得救。”(徒15:1)保罗、巴拿巴认为这威胁了外邦信徒的自由,于是与他们发生争论。随后保罗决定带着提多和巴拿巴一起到耶路撒冷会见使徒和长老们,以解决这一争端。结果雅各、彼得和约翰承认保罗在外邦人中所传的道符合基督宗教的精神,但教会仍需合一,于是教会规定外邦基督徒必须放弃那些犹太人反感的东西。会议最终由耶稣的兄弟、驻守耶路撒冷的雅各决策:“不可难为那归服神的外邦人,只要写信,吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫,并勒死的牲畜和血。”(徒15:19-20)并商定划分传教区域,耶路撒冷教会的领袖们继续在犹太人中传道,坚持犹太律法,保罗和巴拿巴仍在外邦人中传自由的福音。

耶路撒冷会议是由使徒们发起并通过会议的形式解决教会在信仰、神学、礼仪、生活等问题中的争端。耶路撒冷会议可以看作基督宗教历史上的第一次公会议,也是后来历代公会议的雏形。耶路撒冷会议后,福音在外邦得到更为广泛的传播。从此,基督宗教在成长为普世宗教的道路上,开始面对以希腊-罗马文化为代表的更广阔的人类文化。当时文献记载

早期基督教护教士写的《致丢格那妥书(Letter to Diognetus)》记载:

在国家、语言或习俗上,这些人与其他人并没有什么不同;他们没有另外的城市,没有另外的语言,也没有什么另外的生活方式。他们各随己便地居住在各地,或者文明的都市,或者蛮荒的乡野,衣着、饮食和一切生活习惯也都入乡随俗。但是,他们又好像都是另一个世界的公民,表现出一种奇妙而特殊的生活品质。他们居住在自己的故乡,却将之视为寄居。他们同其他公民一样,享有各样的权利;却又如寄居者一样,承受各样的逼迫。所有的异乡对他们来说,都是故土;而他们的故土,却又是异乡。他们生活在肉体里,却不顺从情欲。他们在地上度过年月,却称自己为天国的子民。他们生活在这个世界上,就像灵魂在肉体中活着一样。他们生活在世界的每个角落,就像灵魂充满了身体。灵魂在身体之中,却又不属于身体。他们在世界之中,却不属于这个世界。

基督徒从其信仰认识到具体的生活行为,都努力将自己归结为“属上帝的子民”,并尽力在伦理生活上成为圣洁的人,表现得与众不同。

早期基督徒的聚会都是秘密的,即使是慕道者也不能参加圣餐礼。这些奇特的信仰表现,激发了大众的想象力。大众误认为基督徒聚会的“爱筵”是滥交的聚会,将圣餐的礼文误解为在聚会时吃人肉、喝人血,并诱骗或强迫新入教的人杀死裹在面包里的小孩子。虽然罗马时代的神祇崇拜并不十分认真,但人们依然认为基督徒这样的恶行会带来灾祸。德尔图良描述说:“如果台伯河淹没了这个城市,或者说,天不再下雨,如果发生了一场地震、饥荒、瘟疫,叫喊声马上就出来了:‘将基督徒扔给狮子。' ”